本日、参議院 国土交通委員会で質問に立たせていただきました🎙️

以下の項目について、順次質疑を行いました❗️

1 搾乳環境の整備、その後の検討等の状況。

2 港湾施設のサイバーセキュリティーの確保について。

3 オーバーツーリズム対策について。

4 愛知県半田市にあるミツカン・ミュージアムと、常滑市にあるINAXライブミュージアムを視察した中野国交大臣の所見。

5 我が国の食や窯業等といった魅力ある文化を世界にもさらに発信強化と、観光スポットへの移動手段の確保も含めて、集客力強化に向けたバックアップについて。

6 地方のオーバーツーリズム対策に対する国の支援の必要性。

7 国際観光旅客税について

① 当該税収額の推移と今後の見込みと現在の主な使途。

② 国際観光旅客税が現在の1000円とされた理由。諸外国との対比においての多寡はどうか。

③ インバウンドの増加に伴う諸課題等に対応する予算として、その税額の引き上げも含めて、当該税制の更なる利活用の余地がないか。

8 宿泊施設の従業員や交通事業者等の観光業の担い手確保の現状認識如何。その支援を強化していくべきと考えるがどうか。

9 アウトバウンドの近時の人数と問題意識及び今後の目標如何。また、本格拡大に向けての支援の強化の必要性の認識如何。

10 開港20周年を迎えた中部国際空港の代替滑走路事業の趣旨及び代替滑走路整備の先も含めた将来像についての国土交通省の認識如何。これらを国としても後押しする必要性の認識如何。

11 国土強靱化実施中期計画の早期策定の必要性の認識。効果のある予算確保と予見可能性の高い実施中期計画策定への決意。

12 実施中期計画におけるインフラ老朽化対策の位置付け。今後の強化の必要性の認識。(他方で、「老朽化対応」のための予算拡充によって、従来からの災害対応に要する経費が圧縮されないようにしていくべきではないか。)

13 道路下の空洞調査を積極的に行うことの必要性の認識如何。

以上

いただいた答弁を前提に、更なる施策の充実に努めてまいります💪

質疑の全編は

こちらのURLからもご覧になれます⬇️

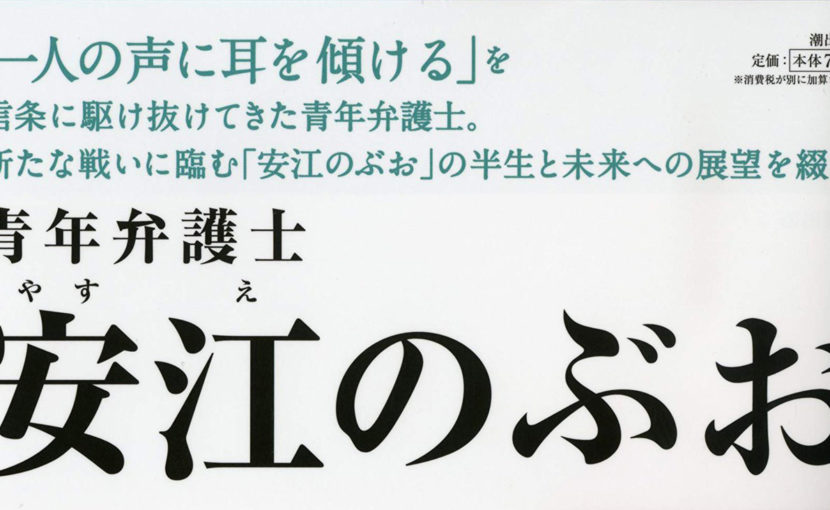

2025年3月13日 公明党(安江伸夫)

議事録

第217回国会 参議院 国土交通委員会 第3号 令和7年3月13日

安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。

まず冒頭、質疑の順序につきまして御配慮いただきましたことを、この場をお借りして御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。

それでは、昨年十二月十九日の質疑に続いて、搾乳環境の整備についてからお伺いしたいと存じます。

当委員会で搾乳環境の整備に関する質問をさせていただきました。すなわち、授乳室でも搾乳をしやすい環境を更に整備をしてもらいたいというお願いでございました。その際、バリアフリーガイドラインの記載を充実をさせるという方向を前提に、旅客施設や建築物における授乳室の整備状況、その利用実態について調査をしていただくということと、及び当事者や先行自治体からもお声を確認していただけるということを御答弁いただいたと承知をしておりますが、その後の対応状況について確認をさせていただければと存じます。

政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。

搾乳環境の整備につきましては、昨年の質疑を踏まえまして、早速ヒアリングや実態調査に入ってございます。まず、先行自治体に対するヒアリングを行いまして、授乳室での搾乳が可能であることを示すマークを作成をして、自治体の施設を中心に表示を広めているということですが、民間の施設に個別に協力を求めていくという進め方には限界があると、こんなお声もいただきました。

また、搾乳のための授乳室の利用をめぐりましてどのような課題があるかということを確認いたしますために、搾乳を必要とされている方を支援している団体にヒアリングを行わせていただきました。室内に搾乳器を置ける机、あるいはその電動の搾乳器のための電源、こういったものがあると望ましいといった生の声をお伺いすることができました。

また、搾乳を必要とされる方を含めて広く子育て当事者を対象に搾乳に関する困り事等の調査を実施しておりまして、こちらは現在、集計、分析中ということでございます。

一方で、駅や商業施設といった施設の管理者の側にも確認を進めておりまして、搾乳のための授乳室利用の実態とか課題、これについて現在調査、確認中でございます。

今後でございますけれども、これらの結果を踏まえてガイドライン改定の素案を作成をいたしまして、これに対します当事者の方々の御意見、これを丁寧にお伺いしながら、ガイドラインにおける記載の充実に向けた検討を進めてまいりたいと存じます。

安江伸夫君 ありがとうございました。

実は、先日、私も地元愛知県で当事者の団体の皆様のお声を聞く機会もございまして、早速国交省さんの方からも御連絡をいただいたという、そういう旨の話も伺っているところでございます。リトルベビーを抱えるお母さんたちがこうした搾乳環境の整備を望んでいるということを改めて強く実感をしたところでもございます。様々御対応、感謝を申し上げます。

いずれにいたしましても、この実態の方、よく声を聞いていただきながら、更なる搾乳環境の整備を重ねてお願いを申し上げたいと存じます。

次の質問に移ります。

次に、港湾施設のサイバーセキュリティーの確保の関係について伺います。

先般、当委員会の委員派遣としても名古屋港のコンテナターミナルにも行かせていただきました。日本初の自動化ターミナルとして生産性、効率性が高まっている様子を皆さんと拝見をさせていただきました。その上で、自動化をされているがためのサイバーセキュリティー対策の重要性ということも改めて痛感をしたところでございます。

サイバーセキュリティーの確保は我が国の安全保障のために重要であることは言うまでもございませんが、他方、現場の港湾関係者の方々の負担が過度に重たくならないように、制度や予算の面からも丁寧なフォローが必要と考えております。

例えば、ターミナルオペレーションシステムを使用されている港湾運送事業者を対象とした研修なども始められているということでございますが、こうした点も含めて、現場の意見を丁寧に吸い上げた支援をお願いしたいと存じます。お願いいたします。

政府参考人(稲田雅裕君) お答え申し上げます。

令和五年七月に発生をしました名古屋港のサイバー攻撃事案を踏まえまして、国土交通省では、港湾運送事業法、サイバーセキュリティ基本法及び経済安全保障推進法の観点から、港湾のサイバーセキュリティー対策の強化に向けました制度的措置を講じてまいりました。

例えば、港湾運送事業法におきましては、新たに港湾運送事業者に対して、ターミナルオペレーションシステムの情報セキュリティー対策の状況を事業計画に盛り込むよう求めております。その一部は、港湾運送事業者が通常保有しているシステムの概要図の提出を認めるなど、港湾運送事業者に過度の負担とならないような配慮をしてございます。加えて、港湾運送事業者等に対しまして説明会を通じた制度の周知、個別相談への対応を行ってまいりました。

また、御指摘の研修に加えまして、令和六年度補正予算におきましては、港湾運送事業者等を対象としたサイバー攻撃等に対処する訓練及びターミナルオペレーションシステムの脆弱性診断を国で行うこととしてございます。

今後とも、港湾運送事業者等との丁寧なコミュニケーションを図りつつ、港湾のサイバーセキュリティー対策の強化に向けた対応を進めてまいりたいと考えてございます。

安江伸夫君 ありがとうございました。

引き続き丁寧な御対応をお願いしたいと思いますし、委員派遣の際も、やはり様々情報の共有、先々の見通しもなるべく早く教えていただきたいというお声もあったかというふうに記憶をしております。是非、現場目線での御対応をよろしくお願いを申し上げます。

続きまして、オーバーツーリズムの関係についてお伺いをしていきたいというふうに存じます。

我が国の成長と発展を牽引する観光業の振興は大変重要であると考えております。昨年の訪日客数も約三千六百八十七万人を超えて、過去最高になったと承知をしております。政府も二〇三〇年に訪日客六千万人、消費額十五兆円と目標を掲げておりますが、その達成に向けてしっかりと取組を頑張っていただきたいというふうに思っています。

一方、オーバーツーリズムによる弊害も看過はできません。この点につきましては、既に観光立国推進閣僚会議におきまして、オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージを決定、実施されているものと承知をしております。この際に是非留意をしていただきたいと思っておりますのは、迷惑だからここに来てくれるなというネガティブなメッセージでは当然なくして、魅力がいまだ十分に発信できていない観光地への誘致効果や、人気観光地を混雑せずに比較的ゆったりと堪能できる観光体験の価値の維持向上といったポジティブな効果を旅行者に伝えることを大切にしていただきたいと考えております。

改めて、観光庁の御所見を伺います。

政府参考人(平嶋隆司君) 委員御指摘いただきましたオーバーツーリズムの未然防止、抑制を図るということは、これからの持続可能な観光の推進に向けて非常に重要な課題だと認識しております。

観光庁では、令和五年度補正予算事業におきまして、オーバーツーリズム対策の先駆的な取組を行うモデル地域といたしまして全国二十六地域を採択しまして、各地域における取組を支援しているところであります。

この中で、例えば京都嵯峨嵐山エリアでは、デジタルマップを新たに作成し、比較的混雑していない観光スポットを巡るデジタルスタンプラリー、また人気周遊ルートの混雑状況のリアルタイム配信、混雑が予想されるエリア、時間帯の表示など、観光客の行動変容に向けた実証実験が行われていたところでございます。

また、箱根では、バス、タクシーといった公共交通機関、駐車場の混雑状況をリアルタイムで見える化するということと、また、よりすいている周遊ルートを提案するという取組を行っているところでございます。

加えまして、観光庁では、旅行者の行動変容の促進、またマナーの啓発を目的といたしまして、未来のための旅のエチケット、それからもう一つ、観光ピクトグラム、こちら、目で見て分かるようにということで、こういったものを作成いたしました。平日朝、夜間の混雑を避けた観光を推奨するなど、旅行者の行動変容の促進にも資するものと思っております。

観光庁といたしましては、令和六年度補正予算も活用しながら、観光客の受入れと住民の方々の生活の質の確保、両立を図って、引き続き地域の実情に応じた取組をしっかり行っていきたいと思っております。

安江伸夫君 ありがとうございました。

引き続きの振興また対策をお願いをしたいというふうに思っておりますが、続けて、観光に関連して、ここは中野大臣にお伺いをできればというふうに思っております。

日本の食文化や窯業でございますけれども、窯業は、そのストーリーと併せて世界に誇る観光資源であるというふうに確信をしております。

中野大臣におかれましては、先日、愛知県は半田市にあるミツカンミュージアムと常滑市にあるINAXライブミュージアムを御視察をいただいたところでございます。

半田は古くから醸造の町としても知られ、運河とともに栄えた歴史がございまして、ミュージアムにおきましては、半田の歴史とともに、お酢作り等の歴史についても体験的に学べる施設となっております。江戸時代に半田から江戸まで酢を運んでいた長さ二十メートルにも及ぶ弁才船という船の復元なども展示されておりまして、大臣とも一緒に様々勉強させていただいたところです。また、常滑は、中世以来の焼き物の産地でもありまして、六古窯としても知られております。ミュージアムでも焼き物の歴史などが楽しく学べる施設となっております。

中野大臣におかれましては、駆け足となってしまった部分もあられましたが、御覧をいただいたところでもございますので、是非御感想をお伺いできればというふうに思います。

国務大臣(中野洋昌君) 安江委員にお答え申し上げます。

愛知県に行かせていただいた際に、私、半田と常滑、初めて行かせていただきまして、御案内、安江委員と一緒に様々回らせていただきました。

私も行かせていただいてやはり思いましたのは、我が国には国内外の旅行者を魅了するすばらしい観光資源というのは、これは本当に各地にあるなというふうに改めて思いました。その中でも、やはり我が国固有の食文化でありましたり、先ほど窯業ということで御紹介いただきましたけれども、日本の伝統工芸、これやはりインバウンドの関心も非常に高いだろうなと。これはまさに世界に誇る重要な観光資源でありますし、それは本当に全国各地にあるということを改めて感じたところでございます。

愛知県ではミツカンミュージアムやINAXのライブミュージアム行かせていただきましたけれども、この愛知の中で大切に受け継がれてきたお酢、酢作りといった、これまさに食文化でありますし、あるいは焼き物、こうした文化、歴史、そこに携わる職人の皆様、あるいは地域の生活等も含めてそうでありますけれども、やはり物づくりのこだわり等をテーマにした体験型の施設ということで、これは我が国の魅力をまさに国内外の旅行者に伝える重要な観光施設であるなということで、私も拝見して感じたところでございます。

やはり観光というのは成長戦略の柱であります。そしてまた、地方創生の切り札でもありますので、国土交通省としてはやはり、これ、全国いろんな地域にこういうものがあるというふうに思っております。この地域の世界に誇る観光資源、これをしっかり活用して、地域における観光振興というのを一層進めてまいりたいというふうに改めて思ったところでございます。

安江伸夫君 大臣、大変にありがとうございました。

今大臣の御発言にもありましたとおり、こうした我が国の食文化であったり伝統工芸といったものは、魅力ある文化であると同時に重要な観光コンテンツにもなるというふうに考えております。世界に対しても更に発信をしていくことが重要かと考えております。

そこで、観光スポットへの移動手段の確保も含めて更なる集客力強化に向けて、観光庁としてもこうしたものを力強く支援していくことが重要であると考えておりますが、御所見をお伺いします。

政府参考人(平嶋隆司君) 観光につきましては、成長戦略の柱、地方創生の切り札でございます。全国津々浦々にその恩恵を行き渡らせるということは非常に重要だと考えております。

そのため、観光庁におきましては、委員御指摘の食文化、また窯業を始めとする伝統工芸、またこういったものを始めとしまして、我が国の宝である地域資源を活用した体験コンテンツの造成支援。それから二番目に、日本政府観光局のウェブサイト等を通じまして、食文化、伝統工芸等も含めて日本文化に関する情報発信を世界に向けて行っております。また三番目に、日本版ライドシェアの導入など、地域の課題に応じた移動手段の確保に向けた取組の支援、こういった取組を行っているところでございます。

観光庁といたしましては、こうした取組を通じまして、各地域における観光振興の取組を力強く支援していきたいと考えております。

安江伸夫君 ありがとうございました。

さて、先ほどちょっとオーバーツーリズムに関してもお伺いをしたところでございますが、今後、インバウンドの拡大を目指していくに当たって、様々必要な財源ということも考えていかなければいけないというふうに思います。

この点に関連しまして、現在、各地で法定外の地方税である宿泊税などの検討、導入なども進められているものと承知をしております。この点については様々御意見もあろうかと思いますけれども、国としては各地域が行うオーバーツーリズム対策をしっかりとバックアップをしていく必要性があるんではないかと考えているところです。地方の支援の必要性についての御所見をお伺いしたいと思います。

政府参考人(平嶋隆司君) 観光需要が堅調な成長軌道にある中、観光客の受入れ、それから、先ほど申しましたように地域住民の方の生活の質の確保、こうした両立を図るということは非常に重要と認識しております。

その中で、オーバーツーリズムの課題につきましては、公共交通機関などの受入れ環境の整備増強が必要な地域、それから、地域によって、季節、時間帯など需要の分散、平準化が求められる地域、また、場所によりまして、マナー違反などの防止、抑制が求められる地域、観光地の状況によってそれぞれ異なっているところでございます。

こういった課題、様々な課題、地域に応じた課題というのを解決していくために、地域自身が関係者の方々とともにその観光地としてのあるべき姿というのを描いて、また、それぞれの実情、状況に応じて具体策を講じていただくということは非常に重要だと考えております。

国としましては、こうした各地域において適切な対策を講じていただけるよう、有効な対策メニューの提示、それから地域関係者による計画策定、実行段階における伴走支援など、地域の取組を総合的に後押ししていくことが重要だと考えておりまして、引き続き、先ほど申し上げましたような支援メニューも使いまして応援していきたいと考えております。

安江伸夫君 伴走支援ということで引き続きお願いしたいところでありますが、ちょっと財源の関係で、国際観光旅客税についても御質問させていただきます。

国の観光政策の財源として、平成三十一年の一月から、出国一回について千円を徴収する国際観光旅客税が設けられております。コロナ禍を突き抜けて、インバウンドも大変に好調になってきている状況ではありますけれども、当該税収額の推移と今後の見込み、また現在の主な使途について、まずは確認させてください。

政府参考人(平嶋隆司君) 国際観光旅客税につきましては、その収入見込みに相当する金額をインバウンドの誘客等に充てるものとされているところでございます。

税収額の推移につきましては、平成三十年度は約六十九億円、元年度は約四百四十四億円、令和二年度は約十億円、令和三年度は約十九億円、令和四年度は約百二十六億円、令和五年度は約三百九十九億円、六年度につきましては、一月まで、本年一月末までの金額になりますが、約三百三十八億円となっております。令和七年度の税収につきましては四百九十億円を見込んでいるところでございます。

また、国際観光旅客税の税収の使途につきましては、国際観光振興法におきまして、一つ目が、国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、二つ目が、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策、三つ目が、地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策ということに充てることとされておりまして、これに基づいて毎年度必要な経費に税収を充当しているところでございます。

安江伸夫君 ありがとうございました。

ちなみに、一回につき千円ということでありますけれども、その千円という金額の設定の根拠についても改めて確認させてください。

政府参考人(平嶋隆司君) 税収の水準につきましては、国際観光旅客税の創設当時に設置された有識者検討会におきまして、関係事業者からのヒアリング等を行った上で、近隣アジア諸国との競争環境、それから訪日旅行需要への影響等を考慮し、一人一回の出国につき千円を超えない範囲で検討するということが提言されたところでございます。

また、二〇三〇年の訪日外国人旅行者数の目標などを定めた明日の日本を支える観光ビジョン、こちらの関係、関連施策に要する経費として、二〇一七年度当初予算ベースで七百億円程度が計上されておりました。これに加えて、今後、訪日外国旅行者数六千万人を目指し、先進性や費用対効果の高い観光施策を充実し、観光基盤を拡充強化していく必要があるということを踏まえると、必要な財政規模は更に増えていくことが見込まれておりました。

こうしたことを勘案し、税額を千円としたものと承知しているところでございます。

安江伸夫君 ということで、今の現状を確認をさせていただいたところでございます。

ここからは問題提起ということで申し上げたいと思いますけれども、この国際観光旅客税の例えば更なる成長戦略の柱として成長していくのであるならば、この税額についてどうなのかということ、あるいは、この使途についても、さらにオーバーツーリズム対策や、環境や文化の保全、地域のインフラ整備なども進めていくという見地から、使途についても改めて検討していく余地もあるんではないかなというふうに考えております。

税収のこの使途拡大、また税額の在り方については、今後、現状を踏まえた検討が余地があるかと考えておりますが、現時点の観光庁の御所見をお伺いします。

政府参考人(平嶋隆司君) 二〇二四年の訪日客約三千六百八十七万人は、令和七年度までを計画期間とする現行の観光立国推進基本計画の政府目標であります二〇一九年水準、これは三千百八十八万人でございますが、これを既に大きく上回り、更に増加傾向にあるところでございます。今後、二〇三〇年六千万人の政府目標の達成に向けて、課題や対策を検討し、実施していく段階にあると認識しております。

国際観光旅客税につきましては、御指摘を含めて様々な御意見があるということは承知しておりますけれども、いずれにしましても、国土交通省としては、必要な対策を積み重ねて講じつつ、観光立国の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

安江伸夫君 ありがとうございました。これからの更なるインバウンドの増加、観光の振興というところを前提に、あるべきものを引き続き一緒に協議をしていきたいというふうに思っております。

さて、続きまして、宿泊施設の従業員や交通事業者等の観光業の担い手の確保の現状について質問させていただきます。

今後、更にインバウンドの増加を目指していくとすれば、まさに車の両輪として、人材不足の解消に向けた支援の強化については喫緊の課題であるというふうに考えております。人手不足の現状に対して、働く方々の長時間労働の是正や賃上げなどの処遇改善、あるいは生産性向上のためのDXなど、総合的な取組の強化が求められると考えております。

観光業の人材不足に対して、国として現在どのような対策を行い、今後行っていくのか、お伺いをいたします。

政府参考人(平嶋隆司君) コロナ禍後、我が国の観光需要は着実に回復し、多くの観光地で活気が戻っております中、特にインバウンドについては好調な状況でございます。

一方、観光産業は、コロナ禍により極めて大きな影響を受けて、これに伴い、従来から指摘されていた収益性や賃金水準の低さ、人手不足といった構造的な課題が顕在しているところでございます。宿泊業のこうした課題を解消していくために、適正なサービスの対価を収受するということとともに、従業員の方の働き方を効率化、省力化していく、担い手の確保を進めていくということは重要でございます。

国土交通省では、自動チェックイン機といった設備投資に支援を行うとともに、特定技能制度による外国人材の活用も含めた人材の採用活動の支援を行っているところでございます。また、交通事業者に対しても、特定技能制度による外国人材の活用に加えて、運賃改定の迅速化を通じた賃上げの促進、キャッシュレス化などの省力化、業務効率化の取組といった労働環境の改善等を通じた人手不足対策を進めているところでございます。

引き続き、観光を支える担い手を確保するために、必要となる支援をしっかり行ってまいりたいと考えております。

安江伸夫君 様々行っていただいているわけでありますが、それぞれの一つ一つの打ち手が実際にどの程度効果を上げていくかということもつぶさに見ながら、更なる強化の余地があればしっかりと支援をしていきたいなというふうに思っております。

さて、続いて、観光に関連してでございますが、インバウンドは好調ではありますけれども、アウトバウンドの方を見ますと、二〇一九年の約二千万人に対しまして、二〇二四年は約一千三百万人と、コロナ禍前の水準には戻っていない状況と承知をしております。円安や海外の観光地における物価高等が影響しているかと存じます。

政府は、観光立国推進基本計画におきまして、日本人の海外旅行者数については令和七年までに令和元年水準超えとの目標を設定しており、令和五年三月にアウトバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージを策定するなどの取組を進めているとも承知をしております。

その上で、アウトバウンドの本格回復に向けて、取組のより一層の強化が必要ではないかと考えております。特に、次の日本を担っていく子供たち、若者たちは、特に積極的に海外での経験を積ませてあげたいというふうに思っております。観光でもいいので短時間でも海外に行くことができれば、更に文化を知りたい、世界を知りたいということで、留学の機会にもつながっていくというふうに考えております。

そうしたことも踏まえて、アウトバウンドの回復に向けての対策状況についてお伺いします。

政府参考人(平嶋隆司君) 日本人の海外旅行、いわゆるアウトバウンドにつきましては、これを促進していくということは、日本人の国際感覚の向上、また国際相互理解の増進、こういったことを通じて安定的な国際関係の構築につながるということがあると思います。インバウンドと両輪で進めていくことが重要と考えております。

日本人の出国者数につきましては、昨年、五年ぶりに一千三百万人に到達して、回復基調にはあるところであります。ただ、一方、円安や海外の物価高の中、コロナ前の二〇一九年と比べますと約六五%ということでございまして、インバウンドと比べて回復が遅れているというところでございます。

そのため、観光立国推進基本計画に掲げる令和元年水準を超えるという目標の達成に向けては、引き続きアウトバウンド回復の取組をしっかり進めていくということが重要だと考えております。具体的には、若者の国際交流に資する海外旅行の促進に向けた取組、それから各国の政府観光局と連携した双方向交流の活性化を進めるということと加えまして、各省庁、関係業界と連携し、アウトバウンドの回復に向けた更なる機運醸成に取り組んでまいりたいと考えております。

安江伸夫君 ありがとうございます。

ちなみに私、社会人になるまで海外に行ったことがありませんでした。お金もなかったし、海外に行くなんて夢のような話だというふうに思ってしまっていましたけれども、今となっては是非若いときに海外で世界を見てもらうということが非常に重要であるというふうに、政治家になってからも改めて痛感をしているところでございます。

是非、今の御答弁でも、様々若者たちの支援等という観点も含めた施策も御紹介をいただきましたけれども、そうした観点をより一層込めて、教育的な意義も含めて、是非このアウトバウンドを強力に推し進めていただくことをお願いを申し上げたいというふうに思います。

さて、中部国際空港に関連をしまして、中野国交大臣にお伺いをしたいと存じます。

先日の二月二十二日、中部国際空港、セントレアにおきまして、代替滑走路事業の着工式典と開港二十周年の記念式典が開催をされました。当日は、中野国交大臣、また伊藤忠彦復興大臣にも御出席をいただき、盛会裏に開催をされたところでもございます。

二〇〇五年二月十七日、愛・地球博が開催されたこの年に開港したセントレアも二十歳を迎えるということでございます。当時、私は高校生でございまして、地元の近くに空港ができるということで胸躍ったことを本当に昨日のことのように思い出します。偶然ではございますけれども、先日の委員派遣でも皆さんと一緒にセントレアを訪問をさせていただいたところでもございます。くしくもその視察の日、二月十七日はちょうど開港二十周年の記念の日であったわけでもございます。

セントレアは、中部地域の空の玄関口でありまして、成田、関西と並ぶ我が国を代表する国際拠点であります、国際拠点空港であります。今後は、さらに、中部地域を始め、我が国の発展や経済成長、国際交流の進展などに貢献していくことが期待をされております。しかしながら、まだまだコロナ禍前に比べると利用客数におきましては苦戦をしているという状況も伺っているところです。

そこで、改めて代替滑走路事業の趣旨、またセントレアの将来像について国土交通省としての認識をお伺いするとともに、重要な社会インフラであります同空港を、国においても地元の声をしっかりと受け止めていただきながら、機能強化をしていただきたいと思います。お願い申し上げます。

国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。

先日、私も、委員御紹介のとおり、中部国際空港に行かせていただきました。開港二十周年ということでございます。

中部国際空港代替滑走路事業の趣旨ということで、これはまさに今後早期に必要となります今の滑走路の大規模補修時において継続的な空港運用を可能とすること、そして空港の完全二十四時間運用を実現をすること、こうしたことを目的としまして、今年度より中部国際空港株式会社において実施をしているものでございます。

国土交通省としましては、無利子貸付けあるいは財政投融資などによりこれを支援をしていくということになっております。令和六年度補正予算や令和七年度の当初予算案においてもこれを計上しているところであります。

将来像ということで御質問ありました。

代替滑走路整備の先につきましては、令和三年に御地元において取りまとめられた将来構想というものがあります。空港沖合での滑走路整備が記載をされているということで承知をしております。これにつきましては、事業の必要性、費用対効果等について十分な検討、関係者の合意形成などが必要であるというふうに考えております。

国土交通省としましては、こうした将来的な考え方も含めまして、御地元からしっかりと具体的な意見もお伺いをしながら、委員も御指摘ありましたように、航空需要の回復、増大に向けた利用促進、これが大事であると思いますので、こうした取組を後押しをするなど御地元ともしっかり連携をしてまいりたい、こういうふうに考えております。

安江伸夫君 ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げます。

ここで少し話題を変えまして、防災・減災、国土強靱化について伺ってまいりたいと思います。

昨今の相次ぐ豪雨災害や地震、そして南海トラフ地震等、南海地震、南海トラフにつきましては、三十年以内に発生する確率は八〇%という試算もあるところでございます。このような状況の中で、社会資本の整備が遅れるということはまさに致命的であるというふうに考えております。

大事なのは、今の局面で大事なのは、現在の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策の後継となる令和八年度からの国土強靱化実施中期計画でございます。石破総理も、今年の施政方針演説におきまして、施策の評価や資材価格の高騰等を勘案し、おおむね十五兆円程度の事業規模で実施されている五か年加速化対策を上回る水準が適切との考えに立ち、本年六月をめどに策定することを表明をされております。

我々公明党といたしましても、実施中期計画の早期策定と、五年で二十兆円規模の予算の確保を求めているところでございます。その上で、社会資本整備のために必要な事業量が確保されるという観点が重要ではないかと考えています。

建設業に関わる現場の皆様からは、資材価格の高騰等によって事業量が目減りをしてしまって、受注機会に恵まれない企業が増えて建設産業そのものが維持できなくなってしまうという厳しいお声を頂戴をしております。

御参考に、お手元に資料を配付させていただいております。

建設工事費デフレーターを御覧をいただければと思いますが、平成二十七年度を基準年として見ると、令和五年度には約二割強も建設工事費が上昇していることがうかがわれます。

二枚目を御覧ください。

一般土木工事に関する工事契約件数の推移をグラフ化したものでございます。毎年、工事契約件数が減っているということがお分かりをいただけるかと思います。まさに資材価格等の高騰と事業量の目減り、減少ということが見て取れるかと思います。

こうしたことを踏まえまして、私からも重ねて、実施中期計画の早期策定と五年で二十兆円規模の予算確保を求めるとともに、実施中期計画には担い手である建設業者の皆様が先々の公共事業を具体的に見通せるものとしていただきたいと考えております。中野大臣の御答弁をお願いいたします。

国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。

国土強靱化実施中期計画の策定に向けまして重要な御指摘をいただいたと思っております。

御指摘のとおり、やはり五か年加速化対策後も切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるように、この国土強靱化実施中期計画の早期策定が必要だというふうに考えております。今、六月めどの策定に向けてということで、施策の評価や、委員が御指摘のありましたまさに資材価格の高騰などを勘案をして、おおむね十五兆円程度の事業規模で実施中の今の五か年加速化対策を上回る水準、これが適切という考え方にまさに立ちまして、関係省庁と連携をしながらしっかりと検討してまいりたいと思っております。

また、実施中期計画におきましては、予見可能性が高い形が大事だという御指摘であったかと思います。この推進が特に必要となる施策については、この事業規模を定めるとともに、長期的な目標、そして計画期間内に優先して到達をすべき重点目標、これを双方を明らかにするということとしておりますし、また計画の策定後には、予算の確保、執行状況も含めまして、定期的にしっかりフォローアップをして情報発信をするということとしております。

こうした取組により、民間企業の皆様にとりましても、設備投資等、計画的に行えるような、そういう計画にしっかりしていきたいと考えております。

安江伸夫君 ありがとうございました。是非、先々の見通しがきちっと見渡せるような、そうした形での御推進をお願いしたいというふうに存じます。

また、インフラの老朽化対策についてもお伺いをしておきたいというふうに存じます。

これ、度々予算委員会等でも議題となっておりますけれども、本年一月の埼玉県八潮で発生した道路陥没事故を受けまして、総理からも二月の二十日、中野大臣に対して早急な原因究明とインフラ全体の老朽化対策の検討を進めるようにという御指示もあり、我々公明党といたしましても、これに先立つ二月の六日には、中野大臣にこの下水道管の点検の在り方等についての緊急提言も行わせていただきました。

高度経済成長期以降、集中的に整備されたインフラは、建設後五十年以上を経過するものが多くなってきていることから、予防保全を適切に進め、機能維持を図っていくことが重要でございます。

国民生活の安全、安心を確保すべく、国土強靱化実施中期計画におきまして、インフラ全体の老朽化対策の検討の結果も踏まえて、老朽化対策に係る事業をこれまで以上に十分に盛り込んでいただきたいというふうに考えております。御答弁をお願いいたします。

政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。

高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に今進んでおります。劣化や損傷したインフラは災害のときに本来の機能が発揮できずに、被害が拡大することが懸念されております。

このため、本年六月を目途に策定が進められております国土強靱化実施中期計画におきましては、八潮市の道路陥没事故も踏まえた下水道の対策を含めまして、インフラの老朽化対策が重要な柱になりますように検討を進めているというところでございます。

この老朽化対策におきましては、予防保全型メンテナンスへの転換を加速するなど対策を強化していく必要がございます。必要な予算の確保に加えまして、技術者が不足する自治体におきましてもこうした転換に取り組めますように、複数自治体のインフラを群として捉えて管理する、いわゆる群マネといったものの導入でありますとか、ロボットのような新技術の導入、こういったものなど、対策を強化してまいりたいと存じます。

その上ででございますが、老朽化対策だけではなくて、自然災害や、国民の命や暮らしを守る、こういった防災・減災、国土強靱化に資する様々な政策課題にも計画的、戦略的に対応する必要がございます。実施中期計画の事業規模につきましては、こういった課題への対応にも支障が生じないように今後検討、調整をしてまいりたいと存じます。

安江伸夫君 ありがとうございました。

また、これに関連しましてもう一問、これで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、我が党の緊急提言におきましては、地下空洞リスクの調査範囲、これを全国に拡大してはどうかと御提案をさせていただいております。

私自身も今週、レーダーを使って路面下の空洞を調査する探査車、これに乗車をさせていただき、視察をしてまいりました。この探査車を使えば、時速百キロで走っていても地下一・五メートルの状態を把握することができるということであります。こうした地下空洞を把握する技術を使って陥没のリスクを事前に把握していくということは重要ではないかというふうに感じたところでございます。

道路陥没から人々の命と暮らしを守るためのこの空洞調査を積極的に行うべきだという意見について、国交省の見解を伺います。

政府参考人(山本巧君) お答え申し上げます。

委員御指摘の道路下の空洞調査、路面から深さ一・五メートルから二メーター程度までの空洞の可能性について調査を実施するものでございます。陥没などの事故を未然に防ぐ上で非常に重要だというふうに考えてございます。

国土交通省では、国が管理する道路につきましては、地下埋設物の状況などによりまして路面下に空洞が発生する可能性が高い区間を対象といたしまして、路面下空洞調査を実施をしております。具体的には、令和五年度におきまして、管理延長の一六%に当たります約三千九百キロメートルで路面下空洞調査を実施をいたしまして、三千九百か所の空洞を発見しております。補修が必要な空洞については、速やかな補修を実施をしたところでございます。

また、地方公共団体につきましては、各都道府県に設置をしております道路メンテナンス会議などの場におきまして、技術的な支援を実施をさせていただくとともに、修繕事業としての一環として実施をされます路面下空洞調査につきましては、防災・安全交付金によります財政的な支援を実施をしております。

今後とも、路面下空洞調査を適切に実施をするとともに、地方公共団体に対しまして引き続き必要な支援を実施をしてまいりたいと考えております。

安江伸夫君 ありがとうございました。

私が視察させていただいた際は、まだまだこれAIを使って分析の速度や精度を高めていこうといった更なる進化も続けられているという事業者のお声もありましたので、是非この空洞の調査という点においても支援をお願いしたいというふうに思っております。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。